來源:網絡 浏覽:7392 發布日期:2021-11-11

赴日經曆給林浩帶來的最大變化之一,可能就是真正習慣了喝咖啡。

靠速溶撐過高考備戰之後,林浩成了中國第一代典型意義上的咖啡消費者。到日本讀書、進入公司工作後,他很快升級成了一天要喝五六次咖啡的“成瘾者”——從售貨機裏的易拉罐,到超市賣的挂耳包,再到找人談事情時候随處可見的“茶店”,在日本,人們有無數種方法可以喝到咖啡,再度煥發精神。

不隻是日本,咖啡在亞洲的大部分地區都頗受重視。韓國年輕人對冰美式青睐有加,越南街頭遍布滴濾咖啡館,而在老撾和印尼咖啡是重要的出口商品……唯獨在中國市場,很長時間内,雀巢速溶咖啡被視作奢侈補品,而非日常消費。很多家庭的玻璃櫃裏,都曾有擺件一般、積了灰的“三合一”。

很多品牌想要提升中國目前年人均6.2杯的咖啡消費量,于是上島、星巴克、瑞幸和更多精品咖啡館先後落地,開始在消費觀念較爲領先的城市街巷正面對決。另一條隐秘的戰線出現在超市貨架和電商平台上,傳統速溶、膠囊咖啡、挂耳包和小衆新品之間混戰不斷,“爆款”的風向幾乎是一年一變。

時間到了2020年,瑞幸神話般的業績增長被無情戳破,因新冠疫情被迫在家工作的公司人們卻前所未有地渴求咖啡。好運氣也似乎落到了林浩頭上。離開日本、回國至今他已在咖啡貿易行業摸索了13年,終于确定了一種可以“重塑市場認知”的咖啡産品。

在他位于杭州錢塘江畔的辦公室桌上,擺着一個玻璃罐。裏面裝着十幾顆像是喝咖啡時常配在一旁的奶精和糖漿球,撕開包裝膜,裏面卻是深色的咖啡液,倒入水中會迅速融合。不管是行業經驗多麽豐富、口味多麽刁鑽的客人來訪,他都會讓對方試試,再問一句,“和平時習慣喝的咖啡差别有多大?”

喝起來的确差别不大。酸苦平衡,味道醇厚,像是無功無過的冷萃咖啡,或是品質較好的罐裝黑咖啡,隻是少了現磨咖啡才具備的複雜香氣。

能夠常溫保存的濃縮咖啡液(以下簡稱“常溫咖啡液”),是一種2002年就在日本申請專利的技術。由于很适合制作各種花式冰咖啡,日本本土的咖啡品牌AGF喜歡在夏季銷售這些包裝在小膠囊内的産品。根據日本市場分析公司富士經濟的調查,2020年,膠囊形态的濃縮咖啡液,在日本市場的規模預計達到27.5億日元(約合1.8億元人民币)。

但到了現階段的中國,它的銷售邏輯完全變了樣——尤其在消費者發現這種極度方便的咖啡每杯隻要3至4元、甚至更低之後。

“中國目前以‘雀巢三合一’爲代表的速溶咖啡,年消費量還有58億杯,我覺得我可以取代掉其中的30%。”林浩預測。今年,他給自己公司這款“隅田川”常溫咖啡液膠囊定的銷售目标是至少5000萬顆,相當于前一年的10倍。

CBNData《2020線上咖啡市場消費者洞察報告》援引的天貓數據顯示,隅田川常溫咖啡液膠囊所在的“新式包裝咖啡”類目,近3年消費規模年均增長超過200%。很受投資機構青睐的“凍幹速溶咖啡”品牌三頓半、銷售冷萃咖啡液的永璞,和許多其他新品牌,也都擠在這一個小市場内。

但隅田川的爆發,與其他品牌不太一樣。這本質上是一套日本生産技術在中國市場被重塑價值的過程。因爲技術和成本控制的優勢,在每一個環節,它都能比競争對手好上一點點——液體的融合速度快一點、常溫保存方便一點、風味更穩定一點,而且,每一顆的價格還能再低2至3元。

這也是軟銀創始人孫正義提出的“時光機理論”的一個典型案例——通過貿易往來,将其他國家領先的技術創新直接轉移到另一個國家,就能利用後者追趕差距過程中的時間差套利。前提是,技術本身要有一定的壁壘。

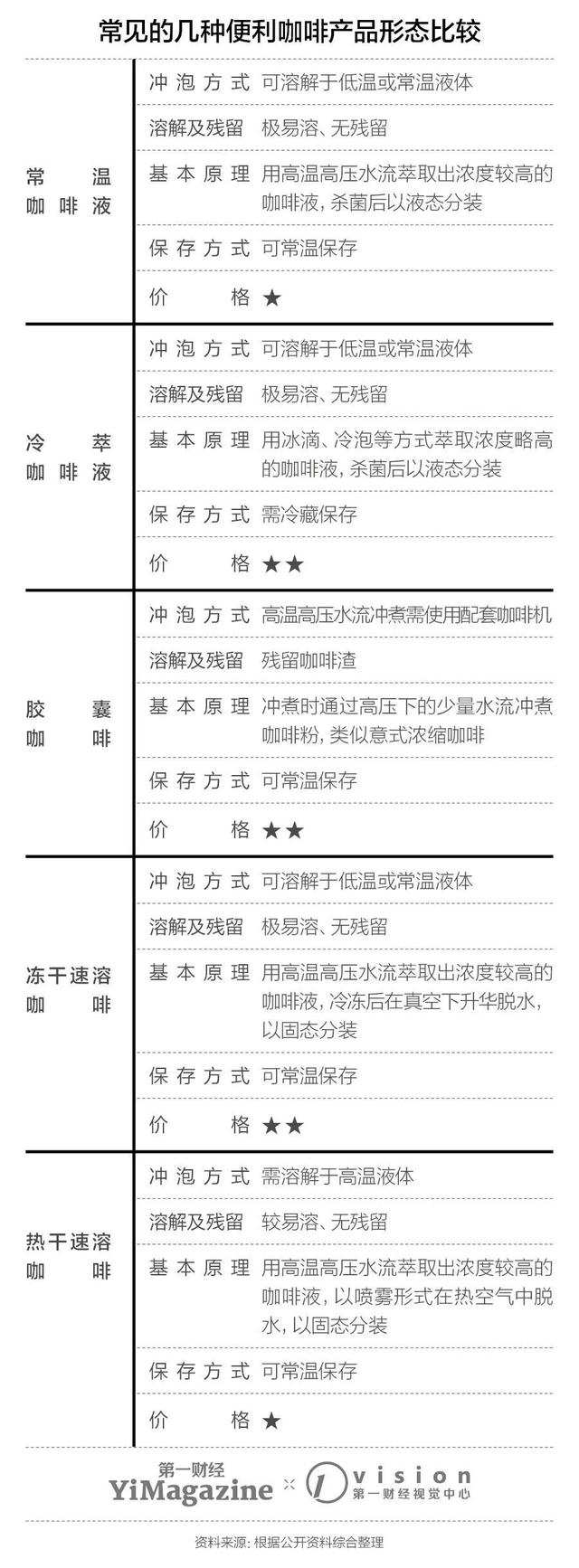

由于要通過各種手段将咖啡因等有效物質從咖啡豆内提取出來,咖啡行業的創新實際從未停止過。各種形态的咖啡機、手沖器具,以及速溶咖啡、咖啡飲品,背後或多或少都有些技術含量。

在AGF和隅田川之前,另一種更爲知名的咖啡“膠囊”,背後就是雀巢和科瑞格綠山(Keurig Green Mountain)兩大咖啡品牌的多次研發競賽。這種膠囊是将研磨好的咖啡粉封裝在塑料或鋁箔包裝内,通過改良後的意式咖啡機将其快速戳破,再用極細的高壓水流沖煮出意式咖啡液。享用咖啡前,隻需要按動咖啡機上的一個按鈕,沖煮後的膠囊也可直接丢棄,非常方便。

依靠領先的封裝保鮮工藝,這種膠囊内的咖啡粉可以長時間保持風味大體不變,出品穩定,與現磨咖啡相比也不遜色。我們接觸的多位咖啡行業從業者,都對雀巢這項1986年就推向市場的技術贊歎有加。

這個體系的最大問題,出現在商業模式上——消費者必須購買配套的咖啡機,才能使用咖啡膠囊。兩大品牌爲了鎖定各自的消費者,又故意将咖啡膠囊設計成了兩種規格型号,并嚴格保護專利技術不被非授權品牌所用。在中國市場,雀巢亦曾以“Nespresso”的新品牌名推廣這一技術,但由于有購置千元左右咖啡機的消費門檻,至今沒能像速溶咖啡那樣有效地打開市場。

速溶咖啡的核心技術,可以追溯到1903年日籍發明家、速溶茶的發明者Satori Kato(加藤サトリ)在美國注冊的一項專利,随後在兩次世界大戰的特殊軍需中大放異彩。但此後,日本的咖啡技術創新總體走向了細節層面的調整,包括如何保存咖啡的風味、延長保存期限等,期間也誕生出UCC等知名的本土咖啡品牌。

細節的創新不局限于大品牌的嘗試。1979年,日本市場上出現了一種膠囊形态,便于搭配咖啡使用的糖漿包裝,其技術研發是由奈良縣一個家族式蜂蜜企業“大和蜂蜜”完成的。“大和蜂蜜”創始人的孫子鳥居大嗣對未來預想圖表示,這個産品源自于他祖父在一次海外旅行過程中,在飛機上獲得的靈感。

在包裝研發成功後,“大和蜂蜜”就不再僅僅是一家蜂蜜制品銷售公司了,它設立了專門做糖漿膠囊和咖啡填充包裝的工廠。公司現有的技術,可以将糖漿、咖啡液或是抹茶液、奶液代工生産成易于攜帶和運輸的膠囊形态。目前,這種OEM(Original Equipment Manufacturer,代工生産)模式的生産量已經占到公司各産品總産量的8成以上。

“由于是食用類型的産品,我們要避免顧客在打開包裝的過程中打翻膠囊,不要讓他們手上沾到汁水。這些比較細微的地方是最難解決的部分。”鳥居大嗣對大和蜂蜜的包裝技術很有信心。相關的設計和生産經驗,也成了公司這幾年與隅田川這樣的中國客戶談合作時最大的優勢。

隅田川的常溫咖啡液,就是由大和蜂蜜代工了包裝環節,實現了膠囊狀的分裝規格,并通過使用不透明塑料的包材,改善了AGF同類産品使用半透明塑料包材時可能會出現的産品變化問題。林浩透露,隅田川的需求量已經占到大和蜂蜜咖啡産品産能的6到7成,目前已經計劃用同樣的生産設備及工藝,在日本三重縣開一個新工廠。

囊狀的包裝設計本身,并不是大和蜂蜜在接訂單時的唯一技術優勢。如何實現常溫保存并提升咖啡液的濃縮程度,才是這個産品的真正技術壁壘。目前,隅田川的咖啡濃縮液是由Honey Coffee爲主的兩家日本工廠,根據隅田川給出的咖啡豆配方定制生産。在日本市場上,Honey Coffee也是少數可實現常溫咖啡液全流程代工技術的企業。

Honey Coffee的創始社長中島英貴在1970年代前後就發現了濃縮咖啡技術的商業機會。1976年,帶着他研發的核心技術與機器,這家曾經做食品、咖啡豆、飲料生意的公司開始集中于濃縮咖啡的制造與銷售。如今,它擁有制造最大20倍濃縮液的制作技術,也将産品線擴展至咖啡香味液、咖啡油、咖啡粘稠液等多種品類。客戶可以使用自己選來的咖啡豆制作濃縮咖啡。因爲擁有咖啡豆資源,它還可以提供不同産地的豆子供客戶挑選,并與客戶共同确定烘焙程度與提取濃度。

這種技術型公司的客戶,既包括想要大規模加工使用濃縮咖啡原料的大型飲料公司,也有各種需要制作咖啡味産品的蛋糕烘焙工坊,或者想開拓新型速溶咖啡産品的咖啡公司。對這些需要濃縮咖啡的公司們來說,與擁有濃縮技術的公司合作,可以讓它們更加将精力集中于後端的産品差異化與營銷策略。

“企鵝吃喝指南”咖啡品類的負責人吳月說,常溫咖啡液的生産工藝需要萃取、殺菌、包裝等環節的嚴密配合,目前中國尚無一家代工廠能達到這樣的量産要求,“隻能實現小規模打樣”。

由于萃取、殺菌等環節生産工藝的不同,企鵝吃喝指南在市場上銷售的“冷萃咖啡液”濃縮度略低,且需要冷藏運輸、保存。這增加了成本,也影響了銷售半徑和銷售渠道的選擇。“不同的殺菌技術、不同的細菌殘留度,會使咖啡液在常溫保存的狀态下出現不同的變化。要抑制變化,最好就是全程冷鏈。”吳月表示。

相比之下,采用“全日本方案”的隅田川,工作則輕松很多。它隻要按需向日本的咖啡液工廠和分裝工廠下訂單,再通過進口的方式将成品送入國内銷售,全程常溫保存即可。一位考察過永璞的機構投資者向未來預想圖表示,常溫咖啡液的産能、出貨速度、産品品質,甚至新一代産品在濃縮倍數、包裝設計上的提升,目前都在日本技術的能力範圍之内,國内短時間内趕超無望。

他也舉了一個例子來佐證自己的觀點:“日本的包裝産線使用的高速機,每分鍾可以生産200顆膠囊;而中國的同類工藝,每分鍾産能是60到70顆,耗材損耗率也大。這是整個産業的事情,要慢慢搬、慢慢學。”

目前除了隅田川,柯林等中國咖啡品牌也向大和蜂蜜下了常溫咖啡液的生産訂單,因此在中國市場形成了不同樣式、同一源頭的“日本貼牌”,産品口感也極爲相似。吳月認爲,這是因爲日本消費者更習慣深烘焙咖啡豆所體現出的苦與醇厚,整個行業的生産工藝因此都側重于适配類似的風味。

由于都是從精品咖啡方向切入市場,永璞和企鵝吃喝指南始終對更優質的咖啡豆原料、更鮮明的風味有所追求。“冷萃咖啡液”在中國國内生産的工藝相對成熟一些,這方便創業公司通過自研咖啡豆配方,做出一定的差異化産品——國内代工廠溝通成本較低,可以測試風味差異更鮮明的咖啡豆配方。一旦銷量穩定,小工廠與創業公司之間也能進一步強化合作。

永璞創始人侯永璞曾在接受《第一财經》YiMagazine采訪時表示,在開發冷萃咖啡液的過程中,他說服了代工廠以換股方式形成交叉投資,隻爲保證未來能夠快速調整工藝,并鎖定産能。“這種方法适合沒有錢的創業公司,但需要雙方對未來的合作發展有一緻的信心。”

獲得新一輪融資後,永璞也找到了大和蜂蜜,用自己的拼配咖啡豆配方貼牌設計了兩款不同風味的常溫咖啡液,以及同一工藝下的紅茶液。

Honey Coffee也告訴未來預想圖,目前合作方經常提出“競争差異化”的需求,公司的實驗室就需要滿足客戶的研發訴求。“比如牛奶品牌想要出一款拿鐵産品,那我們就會去調整出和牛奶相融時最平衡的濃度。”

除了在日本建新工廠,林浩也有将相關技術轉移到中國的想法,但他覺得可能要再等兩三年,“因爲中國的市場需求還沒那麽大。”靠着這套早年被他發現并鎖定大部分産能的日式技術,他對銷量的高速增長挺有信心。

這與國内一些其他靠技術打開市場,卻受限于産能的同行品牌形成了對比——通過将凍幹速溶咖啡粉裝入顔色鮮豔的迷你“咖啡杯”包裝中,國貨咖啡品牌三頓半近年來在品牌和産品口碑上取得了“雙豐收”。在2019年雙11的咖啡品類中,其天貓銷售額一度超過了雀巢。但每次電商平台大促過後,訂單量幾乎都會超出代工廠的産能,導緻發貨延遲。爲解決這一問題,三頓半在2020年提出了升級常州工廠的計劃。

三頓半主打“三秒内可溶于任何液體”的凍幹速溶技術,本質上源自于美國2015年就大火的初創産品“Sudden Coffee”,隻是後者将咖啡粉裝在了看起來更酷的玻璃試管内。

2020年夏天,此前以乳制品爲主要方向的國内品牌“樂純”也上線了自己的凍幹速溶咖啡粉,從包裝形态到技術,與“Sudden Coffee”并沒有什麽不同。

由于歐美、日韓行業起步較早,研發細緻,中國咖啡行業的各類核心“創新”可能都會歸于舶來或抄襲這兩條路,這是一個令人有點惋惜的事實。

但中國市場也有令其他市場羨慕的特點,就是存在基數龐大、願意嘗試新鮮事物的潛在消費者。海外咖啡品牌在銷售策略上的“不思進取”,成了本土品牌和貿易商的最大機遇。

在申請“隅田川”這個公司商标前,林浩很長一段時間都在做日貨進口的生意,除了咖啡也賣其他食品、保健品、化妝品和數碼産品。随着赴日自由行通道打開,日貨的代購不再是好生意。有統計學背景的他在2014年發現,所銷售的所有類目中,隻有咖啡産品的銷售額穩中有進,他這才決定以此爲基礎,重新布局生意。

在日本,咖啡是個顯性的消費市場,容得下幾家大公司。雀巢、星巴克在日本的公司體系較爲獨立,與UCC、AGF、Key Coffee、Doutor等日本本土品牌在商超和連鎖門店等渠道較勁多年。但它們似乎都對隔海相望的中國市場沒什麽興趣——目前,許多口味上有獨特之處的日本速溶咖啡,在中國,依然隻有在進口超市才能買到;2018年,在日本擁有超過1300家門店的Doutor才在上海開了中國内地第一家線下門店,且此後并未繼續拓展。

林浩此前的貿易公司曾将日本“數得上名号”的咖啡品牌悉數引入中國,以在電商渠道銷售挂耳咖啡爲主。在這一過程中,與他做同類事情的貿易商不少,品牌授權本身多有漏洞,在電商平台上的價格戰也延續至今。

以同樣做膠囊形态常溫咖啡液的日本品牌AGF的Blendy常溫咖啡液膠囊爲例:一包8顆裝的微糖産品,通過天貓國際銷售的價格爲23元;Ole'精品超市的促銷價是19.9元;在淘寶近似代購的經銷商手中則隻需要10.9元,甚至更低。有經銷商甚至評價稱“淘寶上的價格可能比我的進貨價還低”。

“到現在這個階段,日本品牌肯定會注意到中國市場。但你可以類比想象,一個央企的工作流程有多慢,等他們想完了,中國的速度就不允許他們再做什麽了。”林浩對未來預想圖表示,在依靠日本生産、進口交納關稅的情況下,目前隅田川仍能保持可觀的毛利率。哪怕是存在應當容許初期高成本和失敗的研發環節,隅田川也要講究“成品價不超過5塊錢”的成本控制。

按照淘寶均價計算,每顆AGF Blendy常溫咖啡液膠囊的價格不超過2元,而隅田川在大促期間的每顆價格可以做到2至3元,新産品的濃縮倍數還會有所提升。相比單杯價格6至7元的三頓半,或是4元左右的永璞、企鵝冷萃咖啡液而言,低價能夠帶來相當直觀的沖擊力。

這也是隅田川可以快速殺入心儀多年的大快消市場的原因之一。林浩覺得,類似麒麟、三得利與青島啤酒的對标關系,未來在越來越大的中國咖啡市場中,也完全可以培養出對标日本UCC、AGF的大品牌。

專注于咖啡行業的今日資本投資經理金斌斌對三頓半“爲什麽沒敢降到三四塊錢”感到惋惜。“目前這個階段其他品牌都很小,就是要不顧一切地把規模跑出來,價格降下來,才能形成更廣泛的消費者認知。如果受限于産能和成本,隻能維持在目前這個價格區間,是很可惜的事情。”

高毛利、低價格的定價策略還能讓隅田川相比其他品牌,未來更能承受進入精品超市、便利店等商超渠道鋪貨時的扣點壓力。

在最近一輪融資中,永璞引入了有零售渠道資源的投資者,爲其進入精品超市的貨架鋪路。2018年,公司創始人侯永璞也曾在接受《第一财經》YiMagazine采訪時表示,國内便利店等線下渠道的銷售扣點普遍偏高,這也是各種品牌的罐裝咖啡爲什麽沒能在中國做到日本那樣廉價易得的主要原因。

在抓住常溫咖啡液這個拳頭産品之前,隅田川的大部分咖啡生意賣的是挂耳咖啡。這些挂耳的外包裝上保留了許多日本元素的文字、形象,咖啡豆來自于多個規模不大的日本地方性咖啡品牌。隅田川的産品大部分在日本生産,由林浩注冊于日本的公司采購,再轉給國内公司進口并銷售。

在一個中國人的組織下,這套“日本化”産品的生産和銷售流程能夠順暢運轉至今,實屬奇特。更奇特的是,隅田川的日本公司還在大阪市中心最熱鬧的心齋橋地區,運營着一家風格與其産品截然不同的精品咖啡館。

同樣的線下拓展策略出現在三頓半身上,會被投資人視作“不夠專注”;同樣的日系營銷風格出現在元氣森林身上,會被消費者指責是“假裝日貨”。到了林浩這裏,他将這些做法稱爲自己的“跨界思維”,以及他想要促進中日間咖啡文化交流的努力。

但争議至今沒有出現,隻是因爲這個生意還沒有變得足夠大、足夠顯眼。